«Про репрессии говорили шёпотом»

Он почти не сыграл возрастных ролей – разве что митрополита Филиппа у Лунгина в «Царе» да Каренина у Сергея Соловьёва в «Анне Карениной». Но Каренин у него получился такой, что Вронский на его фоне смотрелся ободранным котом. И такая тоска была в глазах у Каренина-Янковского – тоска состарившего мужчины, который вдруг понял, как отчаянно он не любим и что его жизнь сейчас полетит в пропасть.

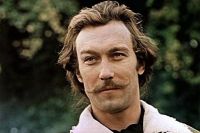

Хотя стариком Олега Ивановича представить невозможно – с такой-то внешностью! Прямая спина, посадка головы, лукавый прищур, волосы, зачесанные с продуманной небрежностью. А уж если ещё и трубку раскурит… Мундир, фрак, шелковые рубашки с кружевными манжетами сидели на нём, как влитые. Будто родился Олежка (так его звали домашние) с золотой ложкой во рту. А не рос в Джезказгане, где медеплавильный комбинат, шахты, ветер, грязища. Школа, которая располагалась в бараке, с полуголодными учителями и зверски голодными учениками. А во втором бараке – местный дом культуры, куда бегали смотреть кино.

Он о детстве вообще рассказывать не очень любил – про отца, который был начальником Одесского порта, а до этого – другом Тухачевского. А до Тухачевского – офицером, дворянином, Георгиевским кавалером. За всё, видимо, в совокупности и отмотавшим два срока как «политзэка». Про мать – тоже дворянских кровей, которая так и не отказалась от фамилии Янковская, хотя отец предлагал – мол, легче жить будет, если порвёшь с «врагом народа». Про то, что мать ждала девочку, а появился третий мальчишка – он, Олег. Но был сын столь миловиден, что однажды мама не выдержала и в шутку надела на него платьице, а на локоны пристроила пышный бант. Та фотография, возможно, до сих пор хранится в каком-нибудь из семейных альбомов, бережно вклеенная старшим братом Ростиславом, который Олежке был вместо отца.

«Против власти точно никто не шёл, – вспоминал Олег Иванович. – И то, что в семье были репрессированные, тщательно скрывалось. Мы жили с установкой: если до вас дойдут какие-нибудь слухи, не верьте ничему! Если что-то и говорилось, то только шёпотом – боялись!

Зато потом… Потом начались возвращения. Оглядываешься назад и понимаешь: наверное, в своё время столько было отнято, что судьба восполнила потери. Ведь моё местонахождение – Саратов, периферия! – ни к какой карьере не располагало. А я вон как бабахнул одним выстрелом чуть ли не на второй день после окончания института – я имею в виду фильмы «Щит и меч» и «Служили два товарища». Они моментально обаяли совершенно разные аудитории. Но знаете, мне успех голову не вскружил. Я не сходил по этому поводу с ума, из меня не попёрла какая-то гадость… Я это воспринимал скорее как компенсацию за несправедливо отнятое и относился и с благодарностью, и с опаской. Хотя в актёрской профессии сломать позвоночник очень легко. Кто-то из мудрых хорошо сказал: «Удача – это тот конь, который позволяет себя обуздать». А уж удержаться на нём – это зависит от тебя. Был же момент, когда и про меня поползли слухи: «Кто? Янковский? Да это же отработанный артист!» Ведь кино так тебя использует, артиста могут так обложить… Но я не для того зарабатывал себе имя, чтобы в одночасье его испортить. Поэтому даже в очень дорогостоящей рекламе не снимаюсь!»

«Это ты пьяным валяешься?!»

Зато с ролями он экспериментировать любил. В «Ленкоме» одной из самых любимых его работ был спектакль «Синие кони на красной траве» по пьесе Михаила Шатрова. Марк Захаров в нем предложил ему роль Ленина. «Ну какой я (далее следовало крепкое словцо) Ленин, – смеясь, рассказывал потом Янковский. – Да еще без грима! Ну, на Дзержинского, может, еще бы и потянул, но на Ленина – никак! Но когда начинал играть, происходило чудо. Мне приятели даже комплимент как-то сделали: «А знаешь, ты действительно на Ленина становишься похож к концу спектакля».

А ведь я про Ленина – когда начинали над спектаклем работать – тогда знал очень мало. А если и знал, то только хорошее – ставили-то мы спектакль еще в советское время, в самом конце 70-х. Но что-то про этого человека слышал от мамы, что-то – от друзей. Книжки мне дали хорошие прочесть – так впервые познакомился с самиздатовской литературой. Поэтому и роль у меня получилась – не конкретный персонаж, а размышления. Кто мы и зачем живём.

И ещё один эпизод у меня смешной был с попаданием в роль. Только-только закончили фильм «Влюблен по собственному желанию». Режиссёр устроил показ «для своих». В зале – человек 25. Я пришёл с женой. Помните, с чего фильм начинается? Метро. На общем плане появляется пьяный человек, плюхается на асфальт, к нему подходит женщина… Жена сидит, с интересом смотрит на экран. И только когда в кадре появляется мой крупный план, она поворачивается ко мне и с изумлением говорит: «Так это ты там пьяным валяешься?». Это был самый дорогой для меня комплимент. Ведь жена в 99 случаях из 100 мужа узнает – по каким-то мелочам. А Люда меня не узнала!

А вот еще пример… Я часто получал письма: «Знаете, в «Полётах во сне и наяву» вы сыграли меня!» Один приятель из Новосибирска, тоже актёр, как-то написал: «Знаешь, Олег, я всю ночь не спал, напился… Как ты угадал? Ты же жизнь мою сыграл!» В этом-то и есть профессия актера – угадывать ту боль, которая мучает того, того, вот тех и тех тоже… И своей ролью дает людям возможность эту боль выплеснуть».

Янковский не только чужую боль угадывал – он и свою смог угадать. В том интервью на вопрос «Вы боитесь чего-нибудь?» он ответил так: «Если вообще, то боюсь. Испугать меня легко – если в темной комнате крикнуть. А по жизни… Чего бояться? Что дачу отнимут? Так не в первый раз – такое уже проделали с моими родителями. Работать запретят? Такого уже не будет – страна изменилась. Как бы объяснить, чтобы было понятно… Существует такая черта, за которой ты понимаешь: бояться уже нечего. Она подспудно где-то сидит в сознании. Когда, к примеру, говорят: у тебя рак. Ну, чего бояться? Надо просто эти месяцы нормально дожить, что тебе отпущены – иного выхода нет». Этот разговор случился в декабре 2000 года. Янковский тогда был на пике формы, попробовал себя в режиссуре – снял фильм «Приходи на меня посмотреть». А через восемь лет ему станет плохо прямо на репетиции. Тогда грешили на сердце. Но боль гуляла по телу. Порой спектакли играл на обезболивающих. В конце концов прозвучал приговор: рак. И он дожил эти месяцы достойно. До последнего выходя на сцену. Как и сказал в том интервью – потому что бояться уже было нечего.

Скворцов предал Маэстро? Судьбы актеров фильма «В бой идут одни «старики»

Скворцов предал Маэстро? Судьбы актеров фильма «В бой идут одни «старики»  Величайший артист. Чем запомнился Сергей Юрский

Величайший артист. Чем запомнился Сергей Юрский  «Стоял перед ней на коленях». Нелегкое счастье Ирины Муравьевой

«Стоял перед ней на коленях». Нелегкое счастье Ирины Муравьевой  Жизнь и смерть «папы» Буратино. Что погубило режиссера Леонида Нечаева?

Жизнь и смерть «папы» Буратино. Что погубило режиссера Леонида Нечаева?

Правила комментирования

Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

Закрыть